江戸小紋から「伊予小紋」へ

遠目に無地、近づけば寿(ことほ)ぎや遊び心の精緻な文様。武士の裃(かみしも)由来の型染め技法に、江戸小紋の名がついたのは1955年のこと。小紋師・小宮康助氏が人間国宝に認定された際、ほかの型染め技法と区別するために命名されたのだ。ちなみに小紋師とは、染めを担う職人を指す。「江戸」は時代とともに地域を示唆している。江戸時代、武家のみならず庶民の染めへと裾野を広げ、近代には東京と周辺部で技術継承されたからだ。

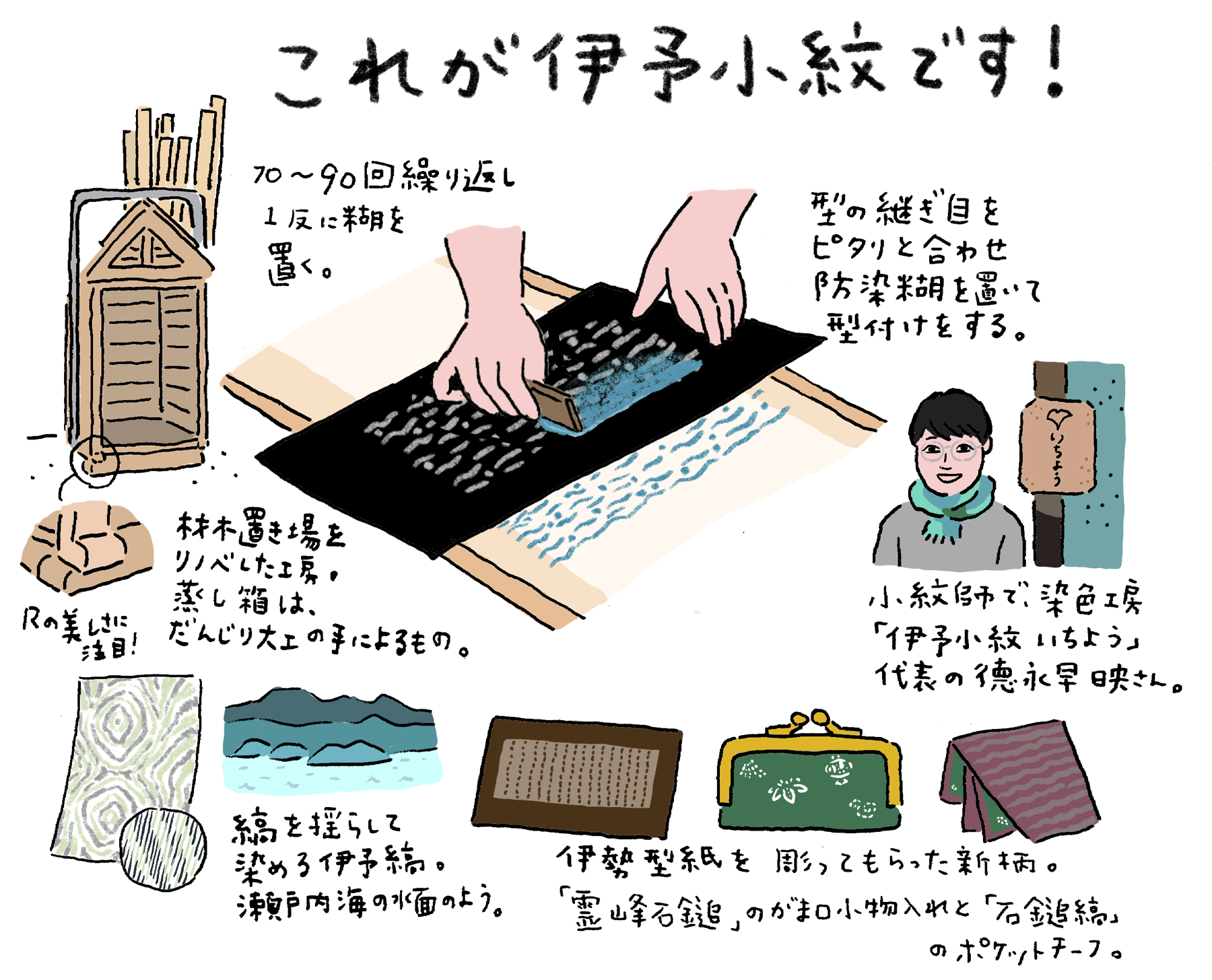

一方、型紙は和紙に透かし彫りを施した伊勢型紙で、紀州藩の保護のもとに製造されて、日本各地に流通。精緻な型染めは江戸に限らず、各藩の城下町にある紺屋町の職人が仕事を担った。「1反になんと70〜90回も型紙を繰り返し置いて染めます。何も知らずに弟子入りしたので、それが普通の感覚になっていますけど……」と話す德永早映さんは、群馬県の小紋師、故・藍田正雄氏に師事し、技術を身につけた。大学時代、美術史を学んでいた德永さんは、文様への興味が膨らむと同時に作り手になることを意識し始め、着物好きという素地もあって、洗練された反復文様の江戸小紋に行き着いた。5年半の修業後、2017年に故郷の愛媛県西条市で独立。

愛媛の旧国名は伊予だ。江戸小紋には伊予縞(じま)なる柄がある。伊予で生産される篠竹(しのだけ)の簾(すだれ)に見立てたゆえの名前で、縞の型紙を、揺らすようにずらして重ね染めすると、水紋に似たモアレが生まれる。「独立の際に親方が、伊予縞をやってみたら、と宿題をくださいました」。江戸小紋の技術を繋(つな)ぎつつ、郷土を意識せよ、と。「伊予縞の表現で自分らしさを出し、型紙の文様で西条らしいものを作ることが目標になりました」。思いは「伊予小紋いちよう」という工房名にも込められた。「伊予小紋」には、故郷で小紋と向き合う決意を、「いちよう」には、生命力ある銀杏(いちょう)、その葉形の末広がり、一様に染める文様、を重ねた。

和風な屋号は、300年の歴史を持つ「西条まつり」が根付く地との親和性がある。祭りのだんじりを作る大工さんに、染めの仕上げに使う蒸し箱の造設を依頼するなどを通して、地元力を実感。「工房を始めれば、かつて染め屋だった家の方や、地元の美術館で染織を研究する方との交流も生まれて、ここにも伊勢型紙が残っていることを知りました」德永さんは試行錯誤を重ねながら、伊予縞を応用した新しい型重ねの文様や、西条市が誇る霊山、石鎚(いしづち)山を表す文様を創案していった。着物や帯はもとより、身近に置ける小物にも小紋の生地を使う。また、工房でのワークショップを通して、小紋の技術や歴史、また西条市の文化を伝えているという。「染め色も、瀬戸内の海や光の影響を受けています」

かつて日本各地で染められていた精緻な小紋が、地域性という付加価値を伴い「伊予小紋」として返り咲く。伝統染織は、今も歴史を更新している。

文=田中敦子 イラスト=なかむらるみ

たなか・あつこ 手仕事の分野で書き手、伝え手として活躍。工芸展のプロデュースも。2025年の帯留めプロジェクトは、東京・港区の着物店「青山八木」にて、5月17日~21日に開催予定。「できる限り在廊する予定なので、遊びにいらしてくださいね」