『連舞』有吉佐和子

日本舞踊の名門、梶川流の師匠を母に持つ異父姉妹の秋子と千春。母の寿々は家元の妾(めかけ)で、千春は家元との間にできた娘です。家元の血を引き、踊りの申し子と賞賛される千春の陰で、才能が劣る秋子は無視される日々。「血筋と才能」が主題で、映画「国宝」の女性版のような物語に引き込まれます。

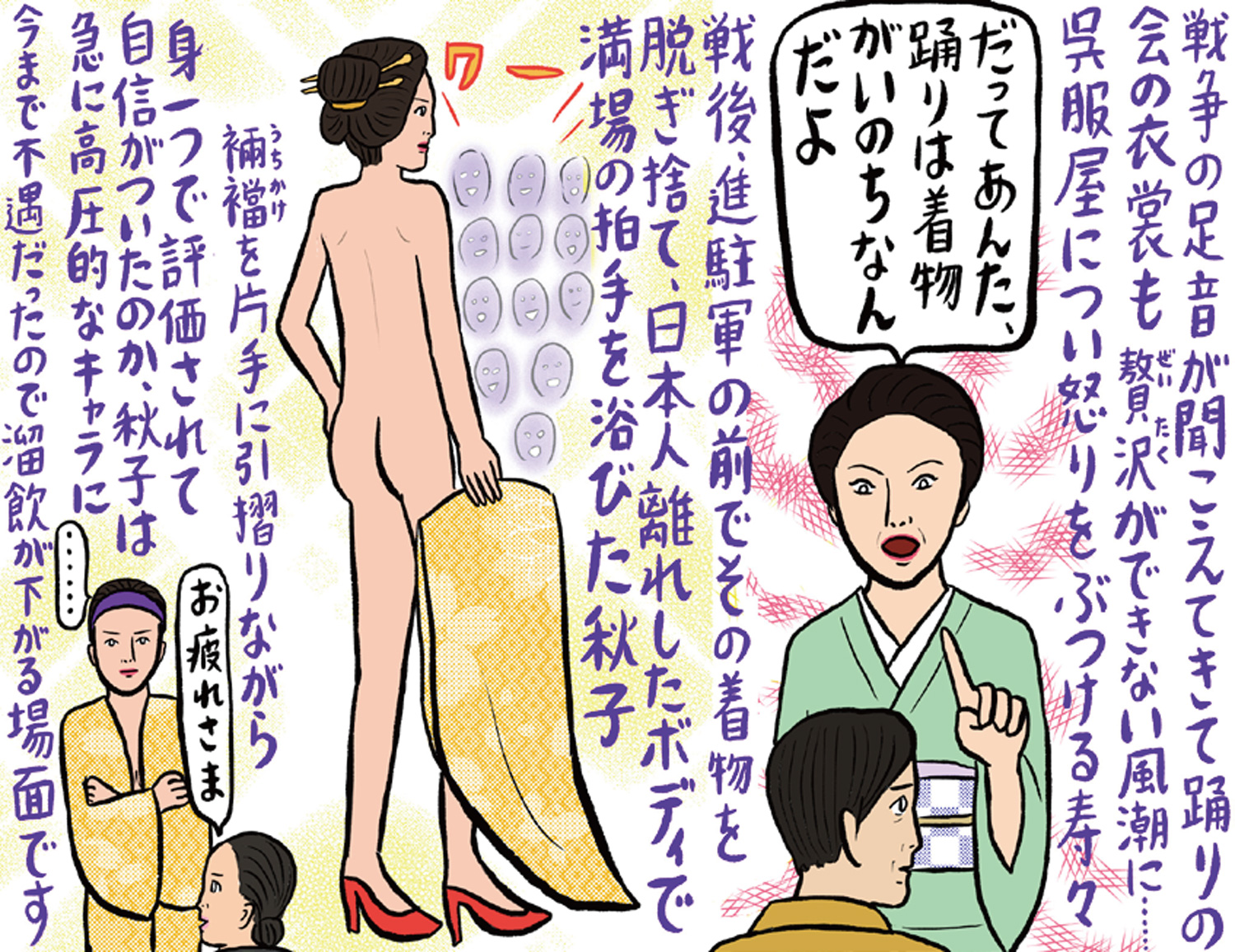

寿々の厳しい指導のもと踊りの道で研鑽(けんさん)する姉妹。「梶川流大会」で二人で「連獅子」を踊っても人々が褒めそやすのは千春ばかり。「血ですねえ」という言葉も聞こえ、肩身が狭い秋子。千春が姉を慕っていて、一門の人たちのように秋子をないがしろにしないのがこの小説の救いです。戦争が色濃くなってくると、踊りの衣裳も贅沢できなくなりますが、寿々は「他の子の衣裳はどうなってもね、千春の着る分だけは、どんなことがあっても全部絹物(おかいこぐるみ)にして貰(もら)いますよ」と、衣裳屋にかけあいます。終始こんな感じで千春だけをひいきしていて、秋子は眼中にないようです。

戦争が終わり、若い家元、猿寿郎も帰還。寒い夜は上掛けが足りず、踊りの舞台衣裳を掛けて寝る夜もありました。進駐軍相手の舞台に活路を見出(みいだ)す猿寿郎。そんなある時、秋子に転機が訪れます。楽屋で裸体になったところを通りかかった猿寿郎に見られてしまい「ひィッ」と恥辱の声を洩(も)らす、というハプニングが。「君はいい躰(からだ)をしているねえ」という猿寿郎とのやりとりに昭和のエロスが凝縮されています。日本舞踊の所作に合わない「捻(ね)じり足」と言われていた秋子は、実は日本人離れしたスタイルの持ち主でした。猿寿郎のひらめきで、秋子は主演の花魁(おいらん)役に抜擢(ばってき)。しかしよくある日本舞踊ではなく、舞台の最後に秋子は大事な部分をスパンコールで隠して全裸になる、という演出だったのです。最初は娘が全裸になることに反対する寿々でしたが「芸術」だと説得され、最終的に「秋子を女にしてやって頂きます」と、驚きの条件を提示。猿寿郎に責任を取ってもらい、いずれは妻に……という考えがあったのでしょう。

死ぬ覚悟で舞台に挑んだ秋子は、それまでの萎縮した陰キャの人格が死んで、強い女性に生まれ変わりました。下手に恥ずかしがると劣情を刺激するので、堂々としていた方が誇り高くいられる、と察していたのかもしれません。秋子のクールな態度に、猿寿郎の方が躍起になって、家元夫人に迎えられます。いっぽうで千春は「私が踊ってるんじゃなくて、家元の血ってものが踊っているだけ」という思いに至り、自由に踊らせてくれる男性と駆け落ちしてしまいます。寿々は激怒しますが、三年後、いろいろあって千春が出戻ることになると「千春が帰って来るんなら私はそれだけで満足さ」と本音を吐露。また秋子をないがしろにして、かなりの毒親ぶりです。猿寿郎の女遊び問題もありました。しかし、踊りは裏切りません。芸に励み続けたおかげでいつの間にか踊りが上達していた秋子。血のにじむ努力で血筋を超えられるのです。秋子は夜更けに一人、踊り続けることで無心になるのでした。人間関係に恵まれない代わりに踊りと相思相愛になれたようです……。

しんさん・なめこ 東京生まれ、埼玉育ち。漫画家、コラムニスト。武蔵野美術大学短期大学部デザ イン科グラフィックデザイン専攻卒業。『世界はハラスメントでできている 辛酸なめ子の「大人の処世術」』(光文社)ほか、著書多数。「3泊の弾丸旅行でバルセロナとパリに行ってきました(初ヨーロッパ)。ユーロが高すぎてほとんど買い物できませんでした……」

文、イラスト=辛酸なめ子 撮影=中林正二郎(snow) 選=澁谷麻美(BIRD LABEL)