ご縁繋がる、新生「博多生絹」

生絹(すずし)は、透明でシャリ感ある〝蚕が吐いたまま〞の糸が生む、薄い絹織物だ。

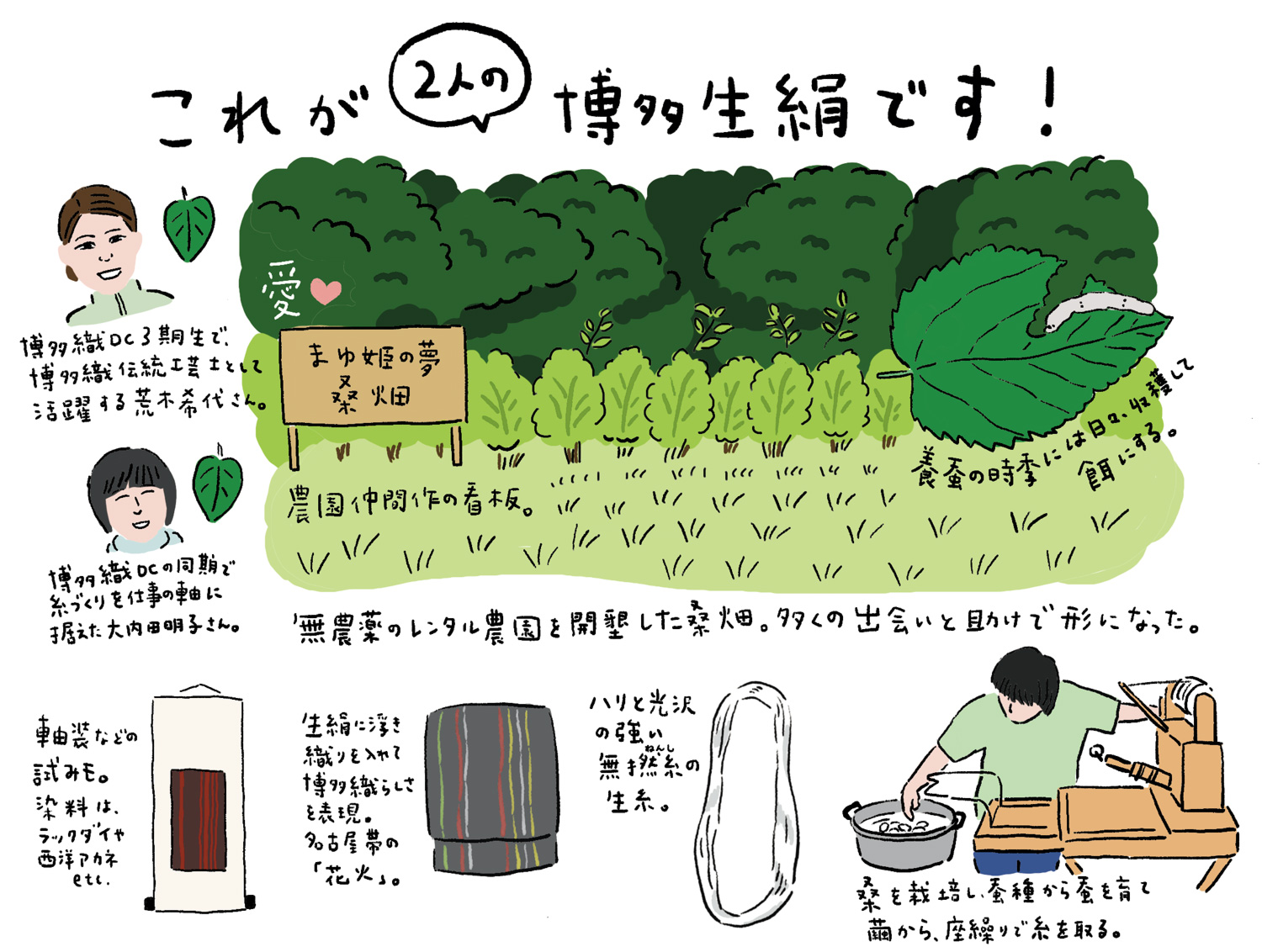

江戸時代の福岡藩は、博多帯とともに生絹の反物を幕府に献上したという。その流れを汲(く)んだ博多生絹は、夏の薄物として昭和30年代までは生産されていた。「でも、織るのが難しくて廃れ、博多織は帯が主流になったんです」とは荒木希代さん。彼女は「まゆ姫の夢」プロジェクトを大内田明子さんと立ち上げ、博多生絹を制作。大内田さんが養蚕と製糸を、荒木さんが染織を担い一貫制作している。

2人は、博多織デベロップメントカレッジの3期生。博多織の担い手を育成する学校で、2008年から2年間をここで過ごした。卒業後、荒木さんは「博多織は分業で、もともと理数系の私はCADを使った意匠(デザイン)に進もう、と」。一方で、数学的な織りにも興味が募り、特に組織織りを理解したくて家で織り始めた。糸を植物で染め、様々に試作。「そのひとつを見た人から、生絹になるんじゃない? と指摘されたことが、今に繋(つな)がっています」

一方、大内田さんは「染織って養蚕からだと思い込んでいました。まず地元産の絹がないことを入学後に知り驚くやら悲しいやら」。当時すでに、国産繭は危機的状況。「私は養蚕をしたい、と養蚕や製糸が盛んな群馬県で修業しました」

学校では博多織を中心に文化教養を学ぶことができる。また、講師陣や先輩など、人脈も育める。大内田さんは帰郷して間もなく、講師の紹介で桑育成のためにレンタルできる井田原農園と出会えた。「お蚕のためにも無農薬で育てたくて、偶然そんな場所が福岡市の隣、糸島市にあったんです」。土壌がよく、桑の生育は想像以上。2011年の春に植えて、秋には蚕の飼育ができるほどに生育。

「もう使えますよ」と太鼓判を押したのは、学校で講義を担当していた九州大学の伴野豊教授(現・名誉教授)。九大は世界最多の蚕遺伝子を保存し、研究している。「教授にはお蚕の品種の相談をしました。初心者が扱える、病気に強く糸を取りやすいお蚕を数種類いただいて育て、 私たちが選んだ2種を掛け合わせてくださって」と話す荒木さんは、農園の開墾から参加し、大内田さんと協働してきた。

オリジナルの繭は原種に近く、小ぶりで糸が細い。「生絹に生かせる!」。そうして最初の作品が2014年に完成した。「プロジェクトの始まりは、農園で繋がったおじさまたちから、立ち上げは県の補助金事業にしたら、と助言されたことからなんです。そして、まゆ姫の夢、と名付けてくれて、畑の看板まで!」

繭も、伴野教授が〝まゆ姫〞と命名してくれた。また、「博多織らしさを表現しては、という取引先からの助言で、献上帯のような浮き織りを考えました」。

縁を繋ぎ、10年が過ぎた。ふと思う。これは、良縁から生まれた美しい糸の美しい織り。博多の土壌を糧に羽化した、瑞々(みずみず)しい生絹なのだ、と。

文=田中敦子 イラスト=なかむらるみ

たなか・あつこ 手仕事の分野で書き手、伝え手として活躍。工芸展のプロデュースも。染織を学ぶようになってから、交易史が好きだと自覚。古代から中世の外国貿易を担った博多をもっと知りたい、旅したい!